秋の味覚として人気の梨。

みずみずしくてシャリシャリとした食感は、夏から秋にかけての楽しみですよね。

しかし、そんな身近な果物である梨について、意外と知らないことが多いのではないでしょうか。

今回は、そんな梨にまつわるちょっとした雑学をご紹介したいと思います。

≪目次≫

和梨の種類は「赤梨」「青梨」の2種類

和梨は、皮の色が赤っぽい「赤梨」と、黄緑色っぽい「青梨」の2種類に分かれます。

赤梨

ザラザラとした皮が特徴的で、果肉は透き通るような白色です。成熟すると皮のザラザラが減り、表皮が少し滑らかになるのが食べ頃の目安です。

食味は、果肉がやわらかく、果汁をたっぷりと含んでいて、甘みが強くシャリシャリとした食感が特徴です。

日本の梨の多くが赤梨に属しており、代表的な品種としては、幸水や豊水などが有名です。

青梨

黄緑色の皮で、果肉は淡い黄色または白色です。完熟すると黄色味を帯びてきます。

食味は、赤梨に比べると甘さは控えめでさっぱりとした爽やかな味が特徴です。

代表的な品種としては「二十世紀」が最も有名で、全国的に人気があります。

梨の名前が硬派な理由

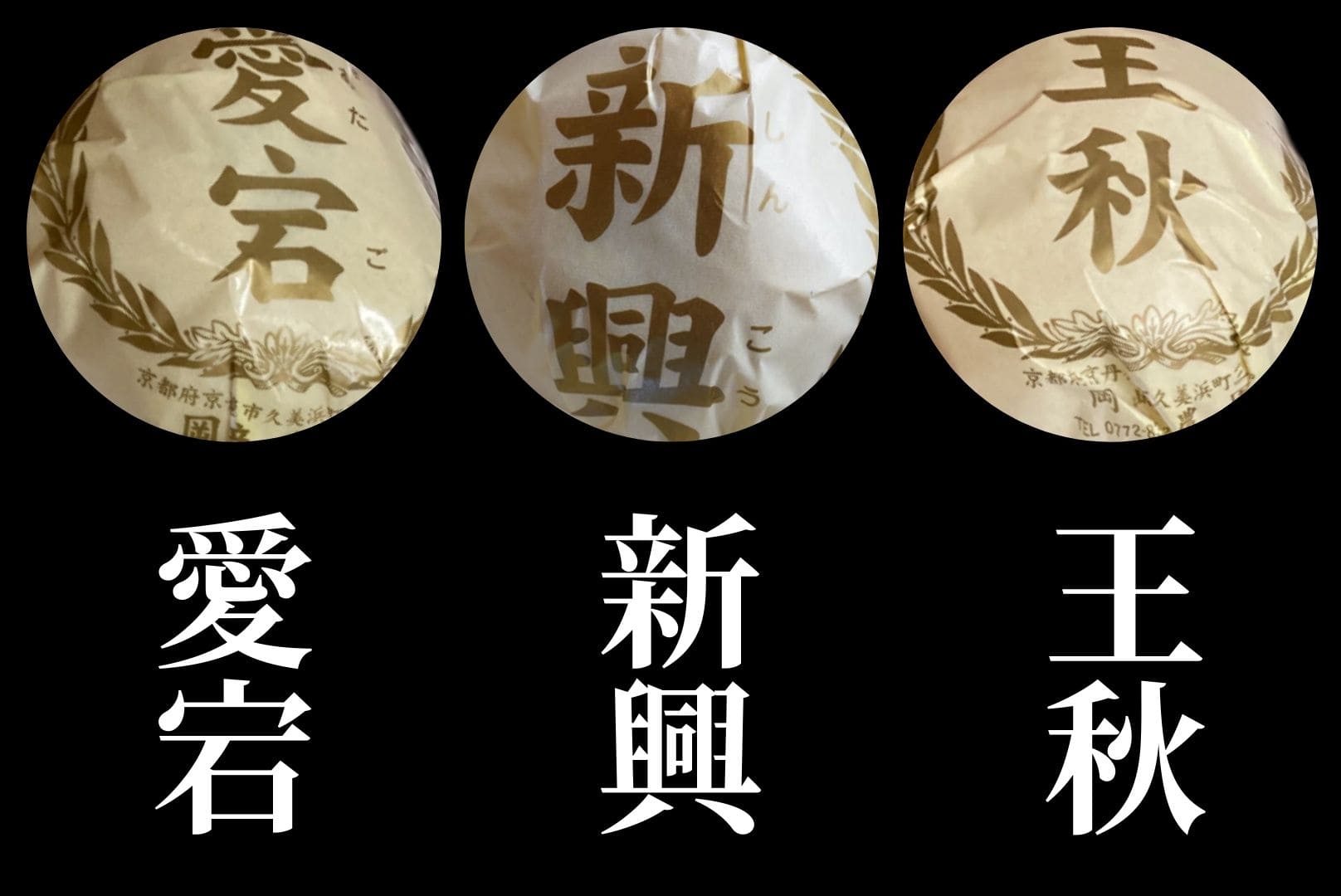

梨の名前は、京丹後で採れる品種だけでも、幸水、豊水、新興、新高、秋麗、爽甘など、漢字で硬派な名前が多いのが特徴です。

なかには晩三吉(おくさんきち)、王秋(オウシュウ)など、昔の武将のような名前の梨もあります。

このように、梨の名前は硬派でかっこいいイメージがありますが、理由としては「幸水」のように親品種の「菊水」と「早生幸蔵」の文字や由来を受け継いだり、縁起の良い漢字が付けられたりする為、名前が持つイメージが洗練され、かっこいい硬派な印象に繋がっていると考えられます。

その他にも、「二十世紀梨」のように新たな時代を象徴する意味を込めて命名される品種もあります。

長い歴史を持つ品種の「長十郎」は、新品種の台頭と嗜好の変化で最近ではあまり見られなくなりましたが、昔その名前を聞いた時は、梨の名前とは思えないかっこよさを感じたものでした。

シャリシャリした食感の正体

梨の美味しさは、何と言ってもシャリシャリとした食感!

このしゃりしゃりとした食感は他の果物にはない何とも不思議な食感ですが、その正体は梨に含まれる「石細胞(せきさいぼう)」という成分によるものです。

梨が熟す前、この石細胞は種のまわりに多く存在しており、未熟な果肉を硬くして大切な種子を動物などから守る役割を果たします。

そして果実が成熟するにつれて、この石細胞が果肉全体に散らばっていき、果肉に散らばった硬い石細胞の粒を噛み砕く際に、歯や舌でざらざらとした感覚が生じ、梨独特のシャリシャリした食感となります。

また、和梨はこの石細胞が多い事からシャリシャリとした強い歯ごたえが特徴ですが、洋梨は和梨に比べて石細胞が少ないため、滑らかでとろけるような食感になります。

「梨の旬」は秋だけではない!

梨は「秋の味覚」というイメージが強いですが、多くの品種が存在する為、夏(7月頃)から晩秋(11月頃)にかけて、とても長い期間楽しめる果物です。

7月頃から収穫できるものを早生種と言い代表的な品種として「幸水」などがあります。

次に8月~9月頃に収穫できるものを中生種と言い、「二十世紀梨」などが代表的な品種となります。

そして9月~11月頃に収穫できるのが晩生種と言い、「王秋」や「愛宕(あたご)梨」が有名です。

こうして、品種ごとに収穫時期が少しずつずれているため、旬の時期がリレーのように移り変わっていきます。この「品種リレー」によって、違う味わいや食感の梨を長く楽しむことができるのです。

和梨は追熟しない

果物によっては、少し放置して熟れさせた方が甘くなる果物もありますが、梨に関しては甘くなることはありません!(ちなみに放置していたら熟れることを「迫熱」といいます。)

つまり梨は買った直後が食べごろです!

甘みを増すには冷やすこと!シャリシャリした食感を楽しむには、できるだけ早く新鮮なうちに食べること!が推奨されます。常温保存では品質が劣化するだけなので、保存には冷蔵が適しています。

京丹後は京都府内有数の果樹産地。

こだわり市場でも、丹後の旬の果物を取り揃えておりますので、是非覗いてみてください。